Arrivano i direttori d'orchestra robot. Siamo ben lontani, certamente, dal significato reale di questo lavoro, che è di altissimo livello intellettuale, artistico, spirituale. Ma probabilmente i progettisti credono che questo mestiere consista soltanto nel dare il tempo, e magari gli attacchi, come del resto fanno anche molti giovani direttori attuali, affascinanti forse più dai guadagni e dalla notorietà, che dallo studio tenace, assiduo e severo, quello studio incessante che caratterizzò, a suo tempo, i

Bruno Walter, i

Bernstein, i

Karajan.

Recentemente una autorevole rivista ha pubblicato una notizia analoga e forse ancora più inquietante: in una chiesa cristiana della Germania (non importa di quale confessione) per la prima volta è stata sperimentata la possibilità di una funzione liturgica con predicazione, interamente gestita da una "Intelligenza Artificiale" ("Artificial Intelligence", acronimo AI). In uno schermo posto al centro della chiesa vari avatar (ossia la rappresentazione virtuale di persone umane) hanno intonato canti e preghiere, ed inoltre uno di questi ha predicato sul testo biblico della domenica.

I partecipanti, circa trecento persone, sembra abbiano apprezzato, nonostante la monotonia delle voci, le "espressioni facciali neutre" e l'eloquio a volte troppo veloce. Il 98% della funzione è stato creato dalla macchina e il ricercatore che l'ha ideata ritiene che ciò possa "liberare un po' di tempo e rendere più semplice il lavoro quotidiano". Ad alcuni partecipanti è sembrato che, oltre alla voce monotona, al predicatore mancassero "cuore ed anima". Possiamo immaginarlo...

L'ideatore del predicatore -robot afferma anche che "l'AI si impadronirà sempre più delle nostre vite". Ecco, "si impadronirà": verbo significativo, infatti deriva dal sostantivo "padrone", un concetto che ovviamente implica dei "sudditi" e mette in discussione il valore fondamentale della libertà.

Leggendo questa notizia, la prima e più banale osservazione che mi viene di fare riguarda l'economia del tempo che questa trovata produrrebbe nel lavoro pastorale: tutto ciò potrebbe indurci ad una riflessione un po' rozza sulla voglia di lavorare, oppure una più approfondita sul senso della vocazione pastorale, e ancora oltre, sul senso di una vita umana che, definitivamente liberata dalla fatica del lavoro, potrebbe vedersi ridotta ad un dolce far niente, ossia nel consumismo sempre più vorace di ogni prodotto.

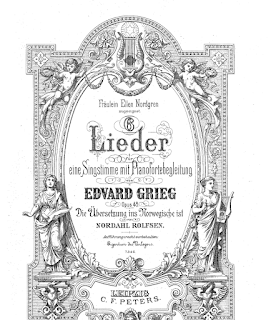

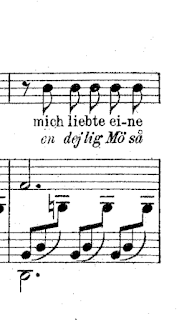

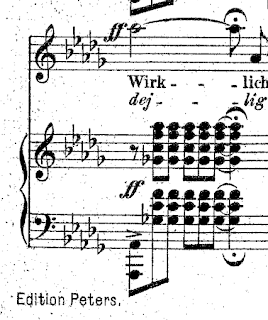

Per quanto riguarda i canti, essendo io musicista e docente di musica, so bene quanto siamo lontani ancora da un prodotto informatico soddisfacente, con la tecnologia attuale; ma, al di là di questo, una volta privati dell'emozione di cantare con la nostra gola e di suonare con il nostro corpo, cosa ci rimarrà del nostro rapporto con la musica? Solo una fruizione passiva, presumo e temo.

Per la predicazione, mi pare che questo intervento della AI vada incontro ad un'idea di performance pastorale nella quale già da tempo si confondono la funzione liturgica della predicazione e quella cattedratica della lectio magistralis; ma anche in questo caso, la macchina verrebbe a sostituire quell'elemento di creatività personale che comunque pertiene sia alla predicazione pastorale, sia alla dotta lezione accademica.

Un pericolo poi molto preoccupante è che la liturgia perda definitivamente il suo carattere di relazione con il Trascendente (che è un bisogno fondamentale di ogni essere umano) e si riduca ad una dimensione di "consumismo ecclesiastico", in tutto analoga ad ogni altra forma di consumismo, da quello alimentare a quello ludico a quello sessuale.

Immancabile, da parte dei sostenitori entusiasti di questi esperimenti, il riferimento al genio di Galileo e alla persecuzione che la sua opera di ricerca scientifica dovette subire. Ma a me pare, appunto, un equivoco: nell'entusiasmo per il "nuovo" si perde di vista lo scopo per il quale una ricerca scientifica dovrebbe sempre essere condotta. Se intendessimo il "progresso" come valore in se stesso, allora potremmo guardare ad ogni evoluzione tecnologica, qualunque essa sia, come valore. Ma se pensiamo, ad esempio, al "progresso" che dalla fionda ha portato alla bomba atomica, ci è lecito dubitare di questo valore, inteso in modo assoluto ed acritico, e sospettare che non tutto ciò che si perfeziona tecnicamente è utile e benefico per l'umanità. Sappiamo invece quanto l'umanità sia portata ad un uso perverso e malefico anche delle migliori innovazioni.

In tempi recenti abbiamo assistito ad una mitizzazione della scienza, che è assurta quasi ad idolo, oggetto di un culto religioso che, a ben vedere, rappresenta una contraddizione in termini, negando infatti la funzione principale della scienza, che è la ricerca assidua, e che certamente non ha lo scopo di trascendere i valori fondanti dell'umanesimo.

Il robot viene presentato come dotato di una intelligenza tale da essere in grado di "distinguere il bene dal male", il che è particolarmente inquietante, se pensiamo ai rischi di una manipolazione preventiva, secondo la quale il programmatore (diabolico) potrebbe prestabilire cosa effettivamente sia bene e cosa sia male: una tentazione antica quanto l'uomo.

Siamo di fronte ai rischi del "transumanesimo", ossia ad una visione del mondo che sembra voler ormai prescindere dalla presenza umana, può farne a meno, e innanzitutto può fare a meno di ciò che maggiormente qualifica l'umanità, ossia la possibilità di porsi in relazione con il mondo, con la natura, e con i propri simili.

Lo sbocco inevitabile del transumanesimo è l'alienazione, ossia la scissione della persona umana da se stessa, fagocitata da enti superiori che, in ultima analisi, traggono profitto dalla disumanizzazione del mondo, come già avvertivano Marcuse e tutti i sociologi della scuola di Francoforte. E infatti il termine stesso "alienazione" sembra ormai scomparso dal linguaggio corrente, così come scomparsi dal dibattito pubblico tutti coloro che ne hanno avvertito i pericoli e la tragicità, da Marx al citato Marcuse, da Freud a Jung, da Gunther Anders a Erich Fromm.

E quindi la nostra società sta andando rapidamente nella direzione tragicamente prefigurata da George Orwell nel suo capolavoro, "1984", ancora oggi definito "distopico", come quando fu scritto nel 1949, anche se invece sembra quasi che la realtà voglia ora superare la tormentata fantasia dell'autore, che già prevedeva ed ha così ben descritto la catastrofe disumanizzante.

Siamo circondati, soggiogati ed anche sedotti dalle app, dai pass, dagli spid, tutte prove di funzionamento di quel sistema di credito sociale, già ben attivo in alcuni paesi, secondo il quale i diritti fondamentali (quelli ad esempio così esemplarmente esposti dalla Dichiarazione Universale) sono definitivamente sottoposti all'obbedienza a prescrizioni imposte dall'alto, dal Potere economico; e sono imposizioni che possono sembrare giuste e necessarie (ed in alcuni casi forse lo sono) ma che, in un sistema generalizzato, potrebbero anche diventare orrori, come descritto da Orwell nel suo vecchio ed attualissimo romanzo.

Tornando all'esempio del celebrante liturgico, molti, soprattutto nel cristianesimo riformato, sono felici di trovare in questa AI un efficace antidoto contro il "pericolo" della sacralizzazione del rito. Preoccupazione ingenua, considerato che la sacralizzazione è un meccanismo insito nell'inconscio di ogni persona, e quindi pensare di riuscire ad evitare la sacralità del rito significa solo spostare il proprio bisogno di trascendenza su altri oggetti, su altri idoli, inconsapevolmente.

Di fronte a questi scenari, abbiamo il dovere di difendere la nostra umanità, combattere ogni forma di alienazione, da quella storica, sociale, a quella psicologica, fino a queste nuove minacce tecnologiche. Dobbiamo mantenere viva la nostra capacità di costruire relazioni, col mondo, con la natura, con i nostri simili; dobbiamo preservare e coltivare la nostra intelligenza emotiva e la nostra capacità di empatia.

Dobbiamo tornare a capire il valore dei ministeri, nelle chiese: la saggezza dell'anziano, il servizio del diacono, l'intelligenza pregna di umanità e di creatività del predicatore, la passione assidua del ricercatore e dello studioso.

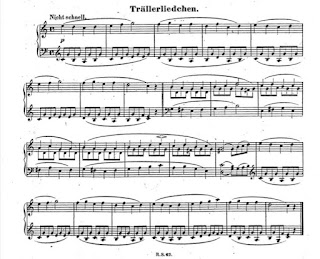

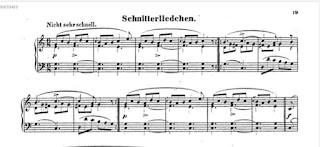

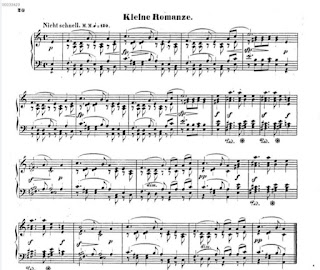

E, se siamo musicisti, dobbiamo preservare il valore di una esecuzione umana su strumenti meccanici, che respirano con il nostro respiro e rispondono sensibilmente al nostro tocco, alla nostra pressione, all'alito del nostro fiato. Dobbiamo salvaguardare la relazione umana, intellettuale ed affettiva, che si instaura tra musicisti che suonano e cantano insieme, ed anche tra i musicisti e un direttore che li guida con mano sapiente, donando alla comunità la sua arte, che è fatta di intelligenza, di cuore, di gesti del proprio corpo. Dobbiamo salvare la dimensione umana della musica, come ci hanno insegnato i grandi di ogni epoca.

Infine, dobbiamo custodire, curare, coltivare la nostra anima, la spiritualità interiore che appartiene ad ogni essere umano, sia esso credente o non credente: perché essa è un bisogno profondo, è costitutiva della nostra natura, è l'essenza più intima e profonda della nostra vita.