Uno degli aspetti più importanti e più qualificanti nel mestiere di pianista accompagnatore (ossia Maestro Collaboratore, Maestro Sostituto) è la capacità di lettura a prima vista, che è una richiesta dei cantanti con cui dobbiamo lavorare. Per parecchi pianisti, anche molto bravi nel repertorio solistico, questo sembra un ostacolo difficile da superare. In questo breve post, collegato ad un video del mio canale YouTube, dimostro che l'abilità si può esercitare e migliorare.

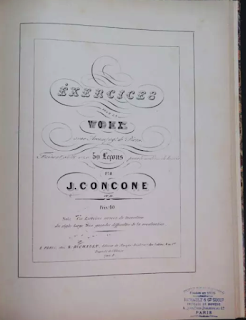

Prendo ad esempio un vocalizzo del Concone, tratto da Cinquanta Lezioni op. 9, nella versione per voce acuta; scelgo il numero 9, che è nella tonalità di La bemolle Maggiore.

Chiarisco l'importanza dell'analisi armonica per sviluppare la capacità di lettura a prima vista.

E' importante anche saper leggere con la voce la parte vocale, seguendo la musica con il gesto direttoriale ed interpretando con fraseggio adeguato.

Si darà la dovuta importanza ai respiri: cantando, sarà ancora più semplice seguire i respiri sia sotto l'aspetto fisiologico che sotto l'aspetto della corretta espressione musicale; tutto ciò sarà poi utile per l'esecuzione dell'accompagnamento.

Notiamo che le competenze del Maestro Collaboratore sono necessarie anche per aiutare il cantante nella corretta esecuzione del ritmo, nell'intonazione e nel fraseggio.

La lettura al pianoforte dell'accompagnamento sarà realizzata dapprima eventualmente a mani separate, iniziando dalla sinistra che, avendo il basso dell'armonia, costituisce la parte più importante sulla quale si appoggerà l'esecuzione del cantante.

Seguirà lo studio della mano destra. Occorre evidenziare soprattutto i cambi di posizione e le alterazioni transitorie.

I due aspetti fondamentali della lettura a prima vista sono la pulsazione ritmica e l'analisi armonica.

Dopo la lettura a mani unite, si potrà già provare ad accompagnare una persona cantante. Terremo presente di sostenere le dinamiche proposte al cantante e di seguire i respiri.

Infine si proverà a cantare la parte vocale, anche "accennando", ed anche trasportando un'ottava sotto se la tessitura non è conforme alla propria vocalità, dapprima a cappella, poi suonando l'accompagnamento.

Ti invito a guardare il video, nel quale si possono ascoltare anche gli esempi al pianoforte.